任意後見契約を解除する方法は? 手続きの流れや注意点を解説

- 遺産を残す方

- 任意後見契約

- 解除

「郡山市統計書2024(令和6)年版」によると、令和5年の福島県郡山市の死亡者数は3880名でした。

亡くなった方の中には任意後見人制度を利用していた方もいるかもしれません。任意後見人は便利なサポート制度ですが、状況に応じて解除することも検討できます。

本記事では、任意後見契約を解除するための条件や手続きなどを、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説します。

1、任意後見契約は解除できる?

任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」に定められた条件を満たせば解除することができます。

-

(1)任意後見契約とは

「任意後見契約」とは、判断能力が低下した本人を任意後見人がサポートする内容の契約です。

認知症などによって判断能力が低下すると、契約の締結などをすべきかどうか適切に判断するのが難しくなります。詐欺や悪徳商法に騙されてしまうリスクも高くなります。

あらかじめ任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下した際に、任意後見人が本人に代わって契約の締結などを行うことができます。

判断能力が不十分な本人を任意後見人がサポートすることにより、不必要な契約の締結などを防ぎ、本人を守ることが可能となります。

なお、判断能力が低下した本人を後見人等がサポートする制度には、任意後見のほかに「法定後見(=成年後見・保佐・補助)」があります。

法定後見の場合、後見人等の権限の範囲は、民法および家庭裁判所の審判によって決まります。また、後見人等を推薦することはできますが、あくまでも家庭裁判所の判断によって選任されるので、推薦した人が選ばれるとは限りません。

これに対して任意後見の場合、任意後見人の権限の範囲は契約の定めに従います。また、任意後見人になる人(=任意後見受任者)は本人が選べます。

法定後見に比べると、任意後見は本人の意思を柔軟に反映する形で利用できるのが特徴です。 -

(2)任意後見契約を解除するための条件

任意後見契約を解除するためには、「任意後見契約に関する法律」に定められた条件を満たす必要があります。

任意後見契約を解除するための条件は、任意後見監督人が選任される前後で以下のとおり異なります。【任意後見監督人の選任前】

本人または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも任意後見契約を解除することができます(任意後見契約に関する法律第9条第1項)。

※任意後見受任者:任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者

【任意後見監督人の選任後】

本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます(同条第2項)。

また、任意後見人に以下の事由があるときは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官の請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます(同法第8条)。

- 不正な行為

- 著しい不行跡

- その他任意後見人の任務に適しない事由

2、任意後見契約を解除する手続きの流れ

任意後見契約を解除する手続きの流れを、任意後見監督人が選任される前後に分けて解説します。

-

(1)任意後見監督人が選任される前の解除手続き

任意後見監督人が選任される前であれば、本人または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも任意後見契約を解除することができます。

本人と任意後見受任者の合意によって任意後見契約を解除する場合は、以下のいずれかの方法によります。- 公証役場で合意解除公正証書を作成してもらう

- 本人と任意後見受任者の間で解除合意書を締結し、公証人の認証を受ける

本人または任意後見受任者が一方的に任意後見契約を解除する場合は、解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受けた後、それを相手方に内容証明郵便で通知します。

内容証明郵便が相手方に到達した時点で、解除の効力が発生します。 -

(2)任意後見監督人が選任された後の解除手続き

任意後見監督人が選任された後では、本人または任意後見人は正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができます。

まずは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、任意後見契約の解除の許可を申し立てます。

解除が許可される正当な事由としては、以下の例が挙げられます。これらの事由を証明する資料を、申立書と併せて家庭裁判所に提出しましょう。- 本人または任意後見人が遠隔地へ転居した

- 高齢や病気のため、任意後見人としての職務を続けることが困難になった

解除を許可する審判が確定すると、任意後見契約を解除できるようになります。合意解除の書面を作成するか、または解除の意思表示を記載した書面を内容証明郵便で相手方に送付しましょう。

また、任意後見人に以下の事由があるときは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官は、家庭裁判所に対して任意後見人の解任を申し立てることができます。解任が相当である事由を証明する資料を、申立書と併せて家庭裁判所に提出しましょう。- 不正な行為

- 著しい不行跡

- その他任意後見人の任務に適しない事由

任意後見人を解任する審判が確定すると、その時点で任意後見契約が解除されます。

お問い合わせください。

3、任意後見契約を解除する際の注意点

任意後見契約を解除しようとする際に、注意すべきポイントを解説します。

-

(1)任意後見契約を解除できる人の範囲

任意後見契約を解除できるのは、当事者である本人または任意後見受任者(任意後見人)です。ただし、当事者から解除権を委任された代理人(弁護士など)も、任意後見契約を解除することができます。

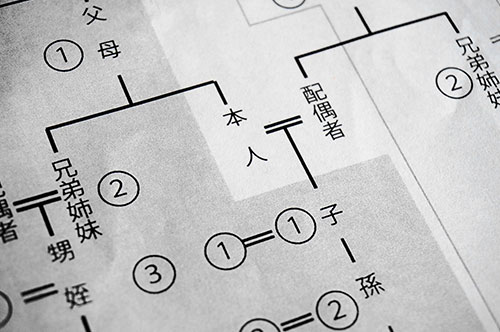

また、任意後見監督人の選任後に、家庭裁判所に対して任意後見人の解任を申し立てることができるのは、以下のいずれかに該当する人です。【任意後見人解任申立ての権利をもつ人】

- 任意後見監督人

- 本人

- 本人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)

- 検察官

既に本人の判断能力が低下している場合は、任意後見人を解任すべきかどうかの適切な判断を期待できないかもしれません。その場合は、近くで見ている親族が任意後見人の解任を申し立てることも検討しましょう。

-

(2)任意後見受任者を変更するためには、任意後見契約の再締結が必要

任意後見契約を維持したまま、任意後見受任者だけを変更することはできません。任意後見受任者を変更するためには、改めて任意後見契約を締結する必要があります。

任意後見契約は、公正証書によって締結しなければなりません(任意後見契約に関する法律第3条)。再締結の際には、公正証書の作成を公証役場に申し込みましょう。 -

(3)任意後見契約の解除後は、終了登記の申請が必要

任意後見契約が解除されたときは、法務局に対して後見終了の登記を申請しましょう。

後見終了の登記をしないと、任意後見人の代理権の消滅を善意の第三者に対抗することができません(任意後見契約に関する法律第11条)。そのため、速やかに登記申請を行う必要があります。

後見終了の登記の申請先は、東京法務局の後見登録課です。他の法務局・支局・出張所では受け付けていないのでご注意ください。

参考:「任意後見契約の解除の登記申請について」(東京法務局)

なお、家庭裁判所によって任意後見人が解任された場合は、裁判所が法務局の登記官に対して登記を嘱託するため、当事者による登記申請は必要ありません。

4、任意後見に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

任意後見人が権限を濫用しているなど、任意後見に関するトラブルが発生した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

任意後見に関するトラブルを弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。

- 任意後見契約を解除できるかどうか、法的な観点から検討してもらえる

- 任意後見契約の解除に関して必要な手続きを任せられる

- 任意後見人に対する損害賠償請求を任せられる

- 労力やストレスが軽減される

トラブルの深刻化を防ぐためには、弁護士のサポートが役立ちます。任意後見に関するトラブルにお悩みの方は、早い段階で弁護士にご相談ください。

5、まとめ

任意後見契約を解除するためには、法律上の要件を満たさなければなりません。また、任意後見監督人選任の前後で、解除に必要な手続きが変わる点にも注意が必要です。

任意後見受任者を変更したいときは、任意後見契約を解除したうえで終了登記を申請し、再度任意後見契約を締結する必要があります。複雑な対応が求められるので、弁護士のサポートを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスでは、任意後見に関するトラブルのご相談を随時受け付けております。任意後見契約を解除できるかどうかなどを法的に検討したうえで、スムーズにトラブルを解決できるようにサポートいたします。

任意後見人の不適切な行為などに悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスへご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています